放電容量[mAH] = Σ(E / R / 60min x 1000mA)

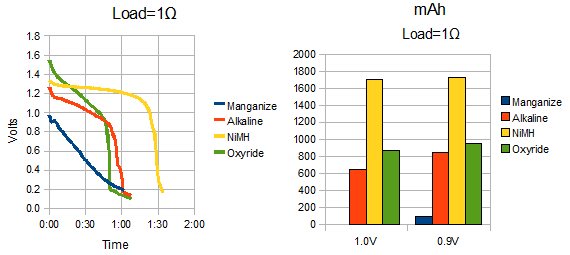

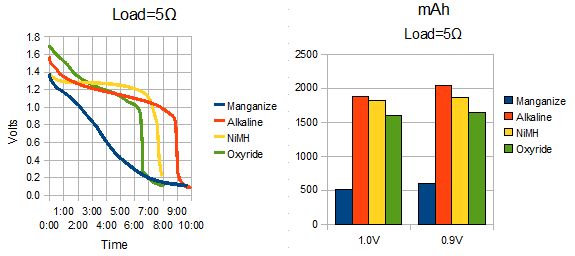

ここでは4つ電池を比較します。

| 一般名称 | メーカー | 単価 |

| マンガン電池 | 100円ショップ、6本100円 | 17円 |

| アルカリ電池 | 100円ショップ、4本100円 | 25円 |

| ニッケル電池 | Panasonic オキシライド、4本500円 | 125円 |

| ニッケル水素電池 | POWERLOOP 2000mAH、急速充電器使用※ | 200円 |

放電特性に「固定抵抗」を使うのはなぜというお問い合わせがありましたので、 お答えしたいと思います。一部の例外を除き、一般論になります。

●実際の電子機器は「一般的に」「定電流負荷(定消費電流)」ではない

規定されている放電容量の測定方法は確かに、「定電流負荷」です。 しかし、世の中に存在する電池駆動の電子機器は「定電流負荷」ではありません。 電池電圧が下がれば、消費電流も下がるのが一般的です。その証拠に電池駆動の モータは電圧が下がると電流も下がります。懐中電灯も同様です。 ラジオは音量により電流が変化しますが、電池電圧が下がればやはり平均消費電流は下がります。 このように実生活においては一部の例外を除き、定電流負荷(定消費電流)ではありません。 世の中に存在する電池駆動の電子機器はむしろ固定抵抗に近い振る舞いをします。 固定抵抗の場合、オームの法則から、駆動電圧が下がれば消費電流も下がります。 ただし正常動作範囲において、消費電流が1/100になるなど極端に変わるものでもありません。 (最近のデジタル機器ではスリープ機能により、待機電流を最小にすることがあります。これは例外です。) 一般的に駆動電圧が半分になれば、消費電流も半分になるといった程度です。 実態とかけ離れた測定をしても意味がありません。実態に則した測定方法が有益です。

●固定抵抗を使用しても電流変動は小さい

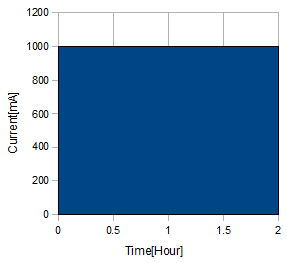

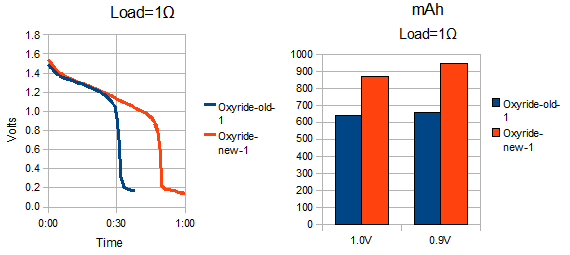

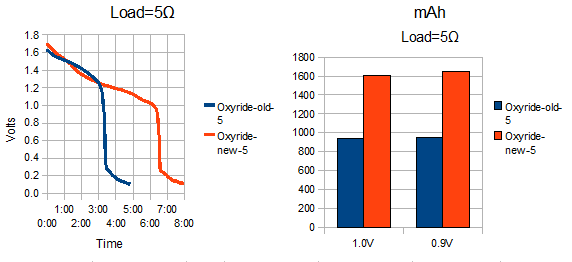

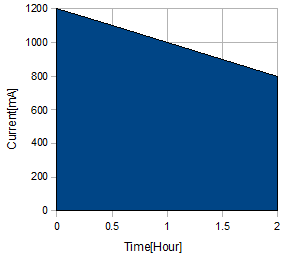

固定抵抗(1Ω)を使用した場合、二次電池は 1.3V(初期電圧) から 1.0V(終始電圧)に変化しますが、 この時の消費電流は 1.3A から 1.0A の変動しかありません。 これはほぼ定電流負荷と言っても差し支えないでしょう。 大きく見積もっても電流の変動幅は30%しかありません。 つまり、固定抵抗を使用しても定電流負荷とさほど変わりはありません。 しかも「区間積算」して放電容量を計測するため、この変動誤差を吸収します。

定電流負荷での放電容量計算方法

- 定電流負荷での測定では電流が一定であるため、電流に終止電圧までの時間を掛け合わせるだけで放電容量を求められます。

- つまり放電容量は単純な面積計算となります。

- 放電容量=定電流 x 時間

固定抵抗負荷での放電容量計算方法

- 一方区間積算は短い区間ごとに放電電流を計算し、それを終始電圧になるまで積算することで放電容量を求めます。

- 放電電流は短期間の小さな面積の合計になります。

- 放電容量=Σ(区間電流 x 区間時間)

どちらも面積は同じであり、2000mAHの放電容量です。

●根本理由は「理想」ではなく「現実」の放電容量を見積もるため

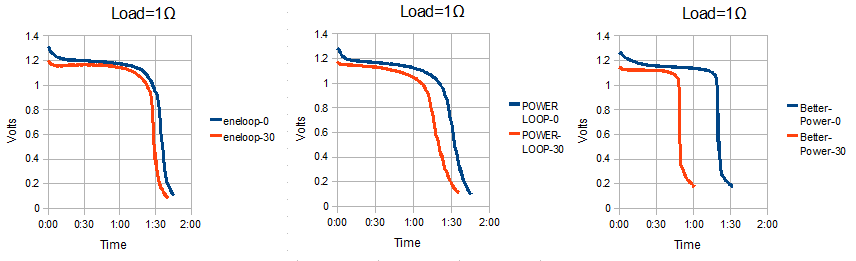

我々一般人が知りたいのは、厳密に規定された試験環境における「理想の」放電容量ではありません。 むしろ実生活環境における「実際の」放電容量です。理想と現実には差があります。 試験環境のように常に20Cを保つ環境で使用することなどあり得ません。 上記のような考察から、固定抵抗を使用することで実生活環境に近づけ、なおかつ 電流負荷の変動幅も小さいことから、定電流負荷とかけ離れた測定でもなく、 理想と現実の比較もできます。

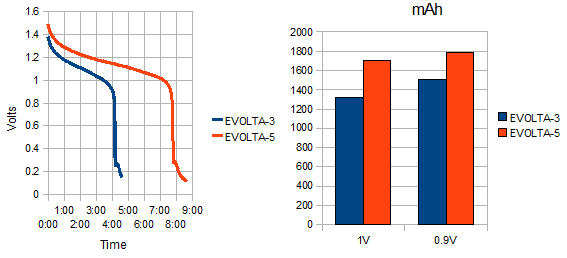

例えば、理想的には2000mAHの放電容量(つまりは公称容量)であっても実際には20%程度目減りを 予想して使用時間を見積もるなど「現実的な判断」に落とし込むことができます。 理想はあくまで理想です。一つの目安にはなりますが、実際には過小評価する必要があります。 自動車の公称燃費もやはり理想であり、実際にはある程度過小評価する必要があります。 出発点から目的地まで時速60kmで走り続けることなど実生活ではありえません。 また理想環境はメーカに有利な条件であり、都合のよい条件でもあります。 嘘ではないものの実状とかけ離れていることもあります。

実環境を考慮し、環境依存性やどの程度の余裕をみておけばよいか、それを把握しておくことが重要です。 我々は研究者ではありませんので、決して厳密性を追求するものでもありません。 むしろ利用者として、理想は理想と理解した上で、現実に有効活用するすべを知ることが重要です。