LED電球の故障

- 2012-11-30 初版

- 2023-11-12 第2版 10年後の答え合わせ

はじめに

- LED電球の設計寿命は40000時間といわれておりますが、わずか4ヶ月で故障してしまいました。

- 平均10年もつどころか4ヶ月です。

- 実はこれは予想していたことでした。LED電球の寿命には疑問があり購入時期を記録していました。

- 通常の感覚では電球よりも寿命が短いとお怒りになるでしょう。

著作権と免責事項

- 個人利用に限定され、著作権者の許可なく商用利用できません。

- 直接間接に関わらず、使用によって生じたいかなる損害も筆者は責任を負いません。

誤解の元

- では、なぜこのような感覚のギャップを生じるのでしょうか?

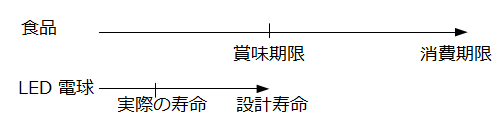

- それは今までの「寿命」と「設計寿命」の意味が異なるからです。

- 従来の電球は故障=寿命でした。

- ところが「設計寿命」とは当初の明るさから70%になる時間であり、故障の時間ではありません。

- つまり設計寿命を超えても、暗いことを気にしなければ使い続けられます。

- 「製品の寿命を保証するものではありません。」と明記されています。

- 一方で故障時間はMTBF=Mean Time Between FailureあるいはMTTF=Mean Time To Failureです。平均故障間隔を時間で表現したものです。

- 本来、LED電球の寿命はMTBFで表示すべきです。MTBFを表示したLED電球は見かけません。

- そうでなければ、従来の寿命と同じ比較ができません。景品表示法に抵触する恐れがあります。

- 「1日10時間使用で約10年以上取り替え不要、長寿命 40,000時間」との表記は10年間つかえると消費者を誤解させています。不当表示(誇大広告)にあたります。

- しかも「取り換え不要」であるなら消耗品扱いではありません。

- 食品にたとえるなら設計寿命は「賞味期限(おいしい期間)」であり、本来の寿命は「消費期限(食べられる期間)」です。

- ただしLED電球の場合、消費期限のほうが短いです。賞味期限よりも消費期限が先にきます。それって詐欺ではと感じるでしょう。

MTBF/MTTF(本当の寿命)

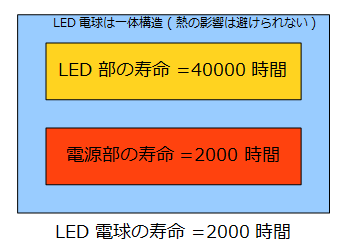

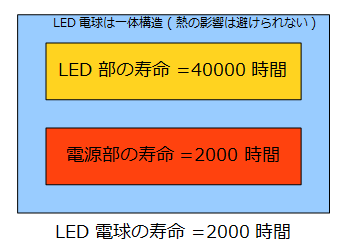

- LED電球は「LED部+電源部」で構成されています。電球のように交流100Vを直接LEDに加えることはできません。

- LED部は登場から数十年もたち、その寿命が長いことは実証されています。もちろんLEDもまれに故障します。

- ところが電源部の寿命はそれほど長くありません。

- つまり、LED電球の寿命はLED部の寿命で決まるのではなく、電源部の寿命で決まります。

- 照明用のLEDは発熱があり、放熱処理を誤ると極端に寿命が短くなります。

- 電子部品は使用温度が上がると急激に寿命が短くなることが知られています。

- 熱により、電源部の寿命が短くなります。

- ですから熱を避ける使用方法が明記されています。

- 電源部に電解コンデンサが用いられていたら、短命である証拠です。

- 電解コンデンサは105℃で2000時間程度(長いもので5000時間)の耐久保証しかありません。

- 放熱板の温度を計測してみたところ52℃でした。LED近くでは70℃前後にもなります。

- 電解コンデンサの寿命はアレニウスの法則に従い、10℃下がると寿命は2倍になるといわれています(寿命予測です)。

- たとえば105℃で2000時間の耐久保証なら95℃で4000時間、85℃で8000時間、75℃で16000時間となります。

- これは予測値であり保証値ではありません。実際には使用状況により大きく前後します。保証値はあくまで2000時間です。

- 実はLED部の40000時間も予測値であり、保証値ではありません。長持ちしたらラッキーということです。

LEDの発熱

- LEDは発熱しないといわれますが、それはインジケータとしてのLEDの話です。

- たとえば、インジケータとしての青色LEDは約3V、順方向電流約10mAくらいで駆動します。そのときの電力=3V x 10mA = 30mWです。

- 30mWとは30W白熱電球の1/1000です。発熱量は微量であり、熱いと感じるわけがありません。

- ところが、照明用のLED電球となると話は別です。消費電力が小さくなったとはいえ、5Wから10W程度です。

- 照明用のLEDは発熱します。だからこそ放熱するためのフィンが付けられています。

- ちなみに、ほとんどの白色LEDに青色LEDが使われています。

- 白色LEDは青色LEDに黄色の発光体を組み合わせています。光の3原色を思い出してください。青+黄(=赤+緑)=白です。

- 白色LEDを上からのぞくと黄色に見えるのはそのためです。最近のCOB(Chip On Board)素子は見るからに黄色です。

- 青LED+赤LED+緑LEDを組み合わせても白LEDになりますが、コストが高くつきます。

電解コンデンサの寿命

- 電解コンデンサの寿命が短いことは経験的に知られています。

- 家電製品やPCの故障で真っ先に疑うのは電解コンデンサです。

- 電解コンデンサの短寿命の原因はその構造にあります。

- 電解液をゴムパッキングで留める構造をしています。

- 液体は温度が上昇すると蒸発します。

- そのためゴムパッキングから気体となって少しずつ漏れます。

- 急激に蒸発すると内圧が上昇して爆発するので、電解コンデンサ上部のアルミを意図的に破れるようにしています(これを防爆弁と呼びます)。

- またゴムは空気中の酸素(オゾン)と反応し、経年劣化します。輪ゴムがボロボロになるのと同じ現象です。

- そのため液もれを起こします。

- このように電解液が蒸発したり、漏れたりすると容量が減少しコンデンサとして機能しなくなります(いわゆる容量抜け)。

- そのため、電子部品の中で最も寿命が短いのです。

- LED電球は発熱体であるLEDと電源部が一体構造になっており、電解コンデンサが熱の影響を直接受けます。

- LEDシーリングライトのようにLED部と電源部を離して熱の影響を受けないようにしていればこのような問題は発生しません。

- このことはコンデンサ・メーカも認識しており、専用の長寿命電解コンデンサを開発しています。

- ルビコンは寿命12,000時間〜20,000時間の電解コンデンサを2011年に開発しました。

- 逆に言えば、2011年以前の電解コンデンサは寿命が短かったということです。

- 必然的に、2011年以前のLED電球の寿命は短かいのです。

ランニングコスト試算(採算計算)

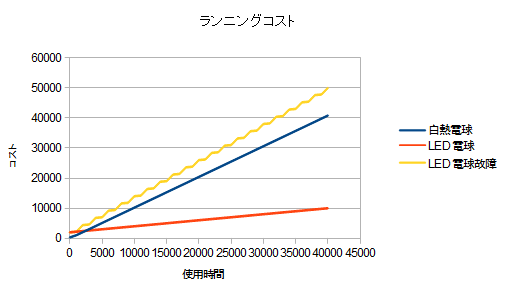

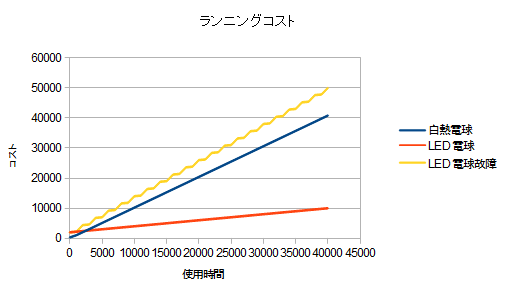

- ランニングコストを計算してみます。

- 条件は下記の表です。

- 電気料金=20円/KW

- 白熱電球は1000時間ごとに買い替えた場合です。

- LED電球故障は2000時間ごとに買い替えた場合です。

- 結果は見ての通りで、LED電球が故障するたびに買い替えると白熱電球よりもコストがかかります。

- LED電球が故障するなら(寿命が短いなら)、白熱電球を使い続けたほうがお得です。

- このグラフをLED電球メーカに示したら、ぐうの音も出ないはずです

| - | 単価[円] | 消費電力[W] | 寿命[時間] |

| 白熱電球 | 300 | 36 | 1000 |

| LED電球 | 2000 | 10 | 40000 |

| LED電球故障 | 2000 | 10 | 2000 |

ワット相当

- 当初、LED電球は明るさの目安が不明確で従来の電球の何ワットに相当するのか曖昧でした。

- そのため、消費者の期待に反して暗いものを購入してしまうトラブルが相次ぎました。

- 現在、LED電球の明るさはルーメン表示に統一され、従来電球と比較できるようになりました。

- ルーメン値を1/10すれば大雑把なワット相当になります(厳密ではありません。あくまで目安です)。たとえば400ルーメンなら40W相当、600ルーメンなら60W相当と判断できます。

- 同様に今後、LED電球の寿命についてもMTBF表示に切り替わっていくことでしょう。

- メーカに都合のよい表記は消費者を裏切ることになります。

- 少なくとも多くの消費者は寿命が40000時間と誤解しています。それを期待して短時間で故障した場合、騙されたと感じるでしょう。

対策

- さてこうした初期トラブルの対策をしておきましょう。

- 一般的に初期トラブルは1年以内に起こる確率が高く、その期間を超えてしまえば長持ちします。

- 念のためですがLED電球内部にタイマーは仕掛けられていません。

- そこで購入日を証明するレシートを1年間保管しておきましょう。

- そして故障した場合にはメーカのお客様相談室に連絡しましょう。

- もちろん、正常な使い方をしていることが前提です。

- LED電球に保証がないものがほとんどです。設計寿命40000時間と表記しておきながら保証期間ゼロです。

- 「約10年以上取り替え不要」と表記しておきながら、消耗品扱いされては困ります。

- まだまだ高いものですからメーカによる10年保証が登場することを祈ります。

- そうでなければ、LED電球に切り替える意味がありません。採算が合いません。

- 10年以内にLED電球が故障するとさらなる出費となるため、むしろ採算が悪化します。

- 宣伝は故障しないことを前提にしているので、こうした矛盾が生じるのです。

- 従来の電球は消耗品であり交換を前提としていましたが、LED電球は長期間使用するもので交換を前提にしていません。

LED電球はまだ発展途中

- LED電球は普及し始めですので、こんなはずじゃなかったということがまだまだあります。

- たとえば、LED電球の光には指向性があります。横の広がりを利用した電球の代わりにはなりません。

- LED電球が枯れた技術となるにはまだまだ時間がかかるでしょう。

- 故障の確率も徐々に改善されていくことでしょう。

- 電解コンデンサは部品の中で寿命が短いことが知られています。

- 部品点数を少なくして故障確率を減らしたり、電解コンデンサを使用しないようにして寿命を伸ばしていくでしょう。

- MTBFは部品点数が多いと悪化します。

- 家庭への導入は試験的にはじめるのが良いでしょう。

故障率

- 物である以上、必ず故障します。壊れない物はありません。これは自然の摂理です。

- 故障は1年後かもしれないし、1億年後かもしれない。巨大隕石との衝突で地球さえ壊れるかもしれない。

- そこで一般的に故障率を知ると目安になります。

- JIS-5003は電子部品の故障率について規定しています。

- 故障率といっても2種類があります。ここではわかりやすく単純化します(厳密ではありません)。

- (1)1000時間当たりの故障確率[%]

- (2)1000000回(百万回)あたりの故障回数

- 電気をつけっぱなしで発生する故障と、電気をつけたり消したりして発生する故障です。

- 故障率は区分けされており、P区分は0.1[%/1000時間]です。これは1000時間あたり0.1%故障するという意味です。

- 1000個の電球を1000時間テストしたら1個(0.1%)故障するという意味です。

- 故障は確率の問題であり、ばらつきを伴います。ある時は0.1%で、ある時は0.12%であったりします。

- 理想的なばらつき割合はポアソン分布となります。サンプル数が多いほどポアソン分布に近づきます。

- 全体の60%あるいは90%を占める割合を信頼水準と呼びます。ばらつきを伴うため、100%信用することはできません。

- そこで信頼性の基準を60%とします。

- 60%の信頼水準で故障率が0.1[%/1000時間]とは、信頼性が60%として故障率が0.1[%/1000時間]発生するという意味です。

- 一般的に故障率のP区分と信頼水準60%を採用します。

- さてP区分の故障率が採用されていると仮定して、LED電球に当てはめてみましょう。厳密にいえば部品と製品で故障率も異なります。

- 設計寿命と故障は異なるため、単純に比較できませんが、みなさんが誤解している40000時間の寿命=故障とします。

- さらに故障率はテスト時間に比例すると仮定すると、40000時間あたりの故障率は4%(0.1%の40倍)です。

- つまり、100個のLED電球を40000時間使用したら、4個(4%)故障します。信頼水準は60%なので、実際には3個とか5個とかばらつきます。

- 一般的に言ってこれくらの故障率なら、許容範囲といえるでしょう。ある程度壊れるのは仕方ありません。

- ところが、みなさんの報告から推測して、現実に起こっている故障率はもっと高いと思われます。

- LED電球が発売されて(普及しはじめて)40000時間(約10年)も経過していないので、出荷数あたりの故障数を単純計算しても、4%をはるかに超えているでしょう。

- 私のところでは6個中3個が1年以内に故障しました。50%の故障率です。すべて有名メーカ製です。

- これでは、みなさんの想定を下回り、裏切られたと感じるでしょう。白熱電球から交換した意味がないと感じるでしょう。

- もちろん中には10個中一つも壊れていない方もいるでしょう。ぜひ10年後の故障率を楽しみにしてください。そして報告してください。

- LED電球にマジックで使用開始日を書いておくとよいでしょう。

分解

- 今後の勉強のために故障したLED電球を分解しました。

- E17口径はまだ種類が少なく、しかも明るい500ルーメンでしたので残念です。

- 症状はちらつき始め、ジージーと音がします。

- 次第に点滅しはじめ、危険と判断し、使用を中止しました。

- 典型的な故障パターンです。LED部の故障ではなく、電源部の故障です。LEDからジージーと音はでません。

- 20個のLEDが直列接続されています。白色LEDの順方向電圧は3Vくらいですので、直流(あるいはパルス)60Vくらいが供給されます。

- 電源部は消音、空気遮断、断熱目的と思われる白いクリームで充填されていました。

- そのため電源部の構造確認を断念しました。

10年後の答え合わせ

- 長期試験の結果です。

- 長年使い続けていた1つのLED電球が点滅を繰り返すようになりました。

- 正確には1時間おきに瞬間的に明るくなったり暗くなったりします。

- LED故障は点滅が好きです。徐々におかしくなりはじめ点滅します。

- 使用開始は2015-04-28、使用停止は2023-11-12。8年半でした。

- 40000時間に到達できませんでしたが、寿命として仕方がないと考えられるレベルでしょう。

- この直前のLED電球は約2年の寿命でした。これに比べたら8年半は上出来です。

- この他、「9年経過」「10年経過」のLED電球が現役です。この2つのみが設計寿命を超えそうです。

- ただし、使用頻度が低いです。だから10年経過しても40000時間に達していない。

- 逆に言えば、そのほかのLED電球は全滅しました。

- 最短4か月、初期不良は1年以内。平均寿命はほぼ2年でした。

- 残った2つ以外は、2年以内に死亡しました。

- 「初物には気をつけろ」という言い伝えがあります。人柱になる覚悟が必要です。

- まさしくこの言葉通り、初物のLED電球は多くの問題を抱えていました。

- 宣伝文句通り、40000時間を超える確率は非常に低いです。これは実験結果です。

- 10年経過後もいまだに一つも40000時間を超えていない。それどころか脱落していった。

- 発売当時の長寿命は誇大広告でした。簡単にいうと嘘でした。大半はこの寿命を超えることはありません。

- 現在(2023年)は改善され、もう少しマシになっているかもしれません。

新旧の比較

| - | 2015-04-28 | 2023-11-12 |

| 型番 | LDA4L-H-E17/S | LDA4L-G-E17-T/40W |

| 定格寿命 | 40000時間 | 40000時間 |

| W相当 | 25W相当 | 40W相当 |

| 全光束 | 250lm | 440lm |

| 消費電力 | 3.7W | 4.3W |

- 交換して感じたのは明るい。

- 確認したらW相当が異なりました。どうりで明るい。

- 購入時は消費電力がほぼ同じなので明るさも同じだろうと思い込んでいました。

- 消費電力が変わらず、明るさが変化しているということはエネルギー変換効率が向上している。

- 故障したLED電球を分解して、原因を特定するのは時間がかかるため行いません。

- 内部にべとべとの詰め物もあり、清掃も大変です。

- これまでの経験から、電源部に問題があることはわかっています。

- 時代の変化とはすさまじく、価格は1/10になりました。

- いまや100円ショップで購入できます。

©2012-2023 All rights reserved by Y.Onodera.